Introducción

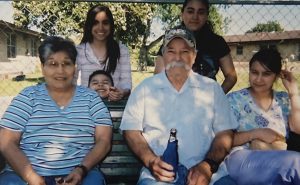

Desde mi niñez, mi español siempre ha sido el mejor en mi generación de la familia de mi madre. No sabía por qué; entonces, cuando comencé en la universidad, traté de buscar unos factores para explicar por qué mi español era mejor que el de mis primas. ¿Fue porque me gustaba ver Caso Cerrado y otras telenovelas con mi abuela? o ¿Iba mucho con mis abuelos para hacer mandados, y hablaba con ellos en español y traducía por ellos? o ¿Porque quería saber qué mi mamá y mi abuela estaban diciendo de mí?

Tuve la idea de encontrar una teoría que explicara el uso de español en mi familia, como mi colega universitario Leopoldo “Polo” Martínez-Milland. Martínez-Milland (2021) había encontrado a Parada (2013), que explicó que el orden de nacimiento de su familia afectó el nivel de español de él, su hermano y sus primos.

Las teorías del mantenimiento de las lenguas minoritarias

En los últimos años, yo he encontrado varias teorías y artículos sobre la adquisición del lenguaje, diferentes estilos de aprendizaje, cómo mantener un idioma, y los factores que influyen en el mantenimiento de una lengua minoritaria (Koike & Klee, 2013; Lubis, 2024; Lutz, 2006; Martínez-Milland, 2021; Parada, 2013).

Era un artículo de StMU Research Scholars que primero me dio ganas de explorar la idea de qué factores pueden influir en el aprendizaje y el mantenimiento del español en mi familia. Un alumno de St. Mary ‘s Universidad, Leopoldo “Polo” Martínez-Milland (2021) añadió a los hallazgos de Parada (2013) en que el orden de nacimiento entre los hermanos y los primos puede influir en su conocimiento de una lengua. En cuanto al orden de nacimiento, escribe Parada (2013), “The higher the birth order, the greater the use of Spanish” (p. 310), básicamente diciendo que los que nacen primero van a usar y mantener su español más que los que nacen por último. Según esta teoría, mi prima Eliza, que tiene 38 años de edad, debería saber más español que yo, el más chiquillo de los cuatro nietos. Sin embargo, en el caso de mi familia, la teoría del orden de nacimiento de Parada (2013) y Martínez-Milland (2021) no aplica.

Aparte de Parada (2013) y su teoría de orden de nacimiento, Lutz (2006) explora la teoría de género y cómo el género puede jugar un rol en mantener un idioma. En su artículo subraya que “Girls are also more likely to speak Spanish well than boys” (Lutz, 2006, p. 1427). Incluye, “Girls have a stronger attachment to parental languages” (Lutz, 2006, p. 1427). Pero como el orden de nacimiento, la teoría de género tampoco aplica en mi familia. Si esto fuera el caso, mis primas deberían saber más español que yo, que no es así.

Después de Parada (2013) y Lutz (2006), traté de buscar otras teorías que mejor representaran a mi familia y cómo nosotros mantenemos (o no) nuestra lengua de herencia. Fue en mi búsqueda de diferentes teorías cuando encontré a Indah Sari Lubis y su estudio de los relaciones familiares y su efecto en mantener una lengua minoritaria (Lubis, 2024). En su artículo habla de las relaciones familiares, específicamente las con los abuelos, y su rol en mantener las lenguas minoritarias como el portugués (Melo-Pfeifer, 2014) y la lengua batak (Lubis, 2024).

Lubis (2024) subraya dos conclusiones claves: (1) “Strong family bonds can enhance children’s language preservation” (p. 64) y (2) “Limited family social capital turns into limited linguistic capital” (p. 76). Entre sus participantes, hay una familia compuesta por una abuela y su nieta, Mrs. Tobing y Kia. En esta familia, Mrs. Tobing se encargó de Kia y su hermano después de la escuela y mantuvo una interacción regular con sus nietos debido a esta proximidad. Es esta fuerte relación con su abuela que ayudó a Kia a desarrollar su batak, una relación que los otros seis nietos de Mrs. Tobing no tenían (Lubis, 2024). Gracias a Lubis (2024), por fin puedo aplicar una teoría a mi familia y explicar cómo hemos mantenido nuestra lengua minoritaria.

Estos tres artículos presentan diferentes teorías sobre los factores que afectan el mantenimiento de una lengua de herencia. Traté de buscar cuál teoría sería “la mejor,” si hay una mejor que las otras, y cuál puede aplicar a mi familia. Además quería saber cómo las relaciones familiares que menciona Lubis (2024) pueden afectar el desarrollo y mantenimiento de lenguas de herencia, en este caso el español.

Mi familia

En mi familia materna, hay cuatro nietos – tres nietas y un nieto – y todos nosotros experimentamos una infancia diferente, algo que influyó en nuestro aprendizaje de español. Yo nací y he vivido toda la vida en Tejas, donde viven casi 11,441,717 hispanos/latines (United States Census Bureau, 2020). Entre todos los residentes de Tejas, latines y no latines, casi el cuarto, un 22.5%, habla español (United States Census Bureau, 2023). Durante mi niñez, crecí con mis abuelos, durante la cual mi abuela me enseñó español. Ella fue mi primera maestra. Aprendí el español que hablábamos en la casa, la misa, los restaurantes, las comunidades y también de los medios. Mis primas, por otro lado, no crecieron en Tejas con mis abuelos. Más bien, ellas crecieron en diferentes partes, como California y Mississippi, porque su padre estaba en la marina durante este tiempo. Por esto no tenían a mi abuela, la comunidad, la misa, ni la región como yo para aprender español.

Lubis (2024) habla del impacto de las relaciones familiares postivas en el mantenimiento de un idioma minoritario. La relación que tuve con mis abuelos fue muy positiva, lo que ayudó a crecer mi conocimiento del español. Esta fue una relación que mis tres primas mayores no pudieron tener, debido a su distancia geográfica de la familia y la comunidad.

Si tuviera que comparar la infancia mía con la de mis primas, se encontrarían experiencias muy diferentes, experiencias que podrían influir mucho en nuestro aprendizaje y mantenimiento del español. Así que intenté evaluar la diferencia entre nuestros niveles de español, debido a la presencia de nuestros abuelos y la relación que tuvimos con ellos.

Metodología

Después de leer Lubis (2024), yo quisiera saber las maneras en que una relación positiva y presente puede afectar al aprendizaje de un idioma minoritario. Con mis tres primas mayores hice un examen para ver cuáles eran nuestro niveles de español en las cuatro destrezas de lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir (Texas Education Agency, 2024).

Esta investigación tenía cuatro participantes, todos primos de una familia mexicanoamericana del sur de Tejas. De los cuatro primos sus edades oscilaban entre 21 y 38 años de edad. Ellos son los siguientes:

- Participante 1 – Eliza DeLosSantos, 38 años, mujer

- Participante 2 – Erica DeLosSantos, 33 años, mujer

- Participante 3 – Jessica DeLosSantos, 31 años, mujer

- Participante 4 – Bryan Suarez, 21 años, hombre

Mi objetivo fue obtener información de las lenguas, nuestros niveles de español y nuestros usos del lenguaje, además de obtener más información que podría ayudar a reforzar los hallazgos de Lubis (2024) acerca de las experiencias con los abuelos y el impacto que estas pueden tener en el dominio de una lengua.

Para evaluar a los participantes y sus niveles, tres tareas fueron administradas. La primera de las tres fue una entrevista sociolingüística, en que los cuatro participantes participaron en una conversión, diseñada para capturar el habla espontánea y el uso del lenguaje natural. La segunda fue una tarea de lectura en la que cada participante leyó dos textos diferentes con diferentes niveles de Lexile – el primero de 620L y el segundo de 850L. Lexile es “a measure of reading ability and text difficulty” (EBSCO Connect, 2018, párr. 3), lo que permitía comparar la fluidez, la pronunciación y los patrones de errores entre dos textos de diferentes niveles de dificultad. La última tarea fue una actividad de identificación de diferentes imágenes. Se les mostraron a los participantes las imágenes y ellos las identificaron con la palabra correspondiente en español.

La repuestas de todos los participantes en las tres tareas fueron analizadas utilizando con los cuatros Proficiency Level Descriptors (PLDs) que usan Texas Education Agency y la mayoría de las escuelas en Tejas para marcar el domino del lenguaje de un estudiante bilingüe (Texas Education Agency, 2024). Hay cuatro niveles de proficiencia para las cuatro destrezas de la lengua.

- Principiante

- Intermedio

- Avanzado

- Avanzado-Alto

Los PLDs dan un estándar para determinar los niveles de dominio del español en cada participante en cada una de las cuatro destrezas.

Resultados

En la entrevista sociolingüística, Participante 1 (38 F), la mayor, mostraba una actitud positiva hacia hablar español, pero su conversación fue muy corta. Frecuentemente usó una o dos palabras para contestar a las preguntas. Por ejemplo, cuando se le preguntó, “¿Qué tantos años tienes?,” ella, en lugar de decir “treinta y ocho,” dijo “tres ocho,” mostrando que aunque sí conoce los números, llega solo hasta cierto punto y no podía pasar a diez. En comparación con Participante 1, Participante 2 (33 F) fue capaz de entender y producir más español que su hermana, Participante 1, con un poco de ayuda y clarificación. Cuando las otras hermanas no contestaron bien, ella las corrigió. Una de las preguntas iniciales fue, “¿Cómo te identificas?” Participante 1 se olvidó decir “mujer” en español, y Participante 2 ayudó, usando la palabra “dama.” A la prima menor, Participante 3 (31 F), le costaba mucho producir el español, a menudo usó Google Translate para responder. Fue bastante interesante porque, aunque usó la herramienta Google Translate, podía leer con una buena fluidez la respuesta que se dio. Sin embargo, no podia producir lenguaje espontánea sin la ayuda de Google Translate. Participante 4 (21 M), el menor y el único hombre de los cuatro participantes, produjo muchas oraciones completas más que las otras. Participante 4 mostró un dominio más fuerte del español, y además presentó conocimientos de otros dialectos, algo que veremos en la actividad de identificación de diferentes imágenes.

En la segunda tarea, el rendimiento varió entre los dos textos. El primero texto que leimos fue Tito Puente: Mambo King / Rey del Mambo de Monica Brown y Rafael Lopez (2015), que tiene un nivel de 620L.

Participante 1 (38 F) todavía tenía un actitud positiva, haciendo correcciones mínimas y manteniendo un ritmo constante, con pocos inicios falsos. Participante 2 (33 F) produjo menos inicios falsos que Participante 1 e incorporó marcadores del discurso como “hacía música … umm … Tito hacía música” para mantener el flujo. Participante 3 (31 F) exhibió la mayor cantidad de inicios falsos de todos los participantes – por ejemplo, “damas y cab-, ¿caballeros?”, en que también empleó una entonación creciente para confirmar si su producción era correcta o no. Participante 4 (21 M) leyó el texto de la manera más fluida de todos, cometiendo solo uno o dos errores con la pronunciación.

El segundo texto era el libro bilingüe Voices from the Fields: Children of Migrant Farmworkers Tell Their Stories de S. Beth Atkin (2000), que tiene un nivel de 850L.

Participante 1 empezó con más errores y correcciones – por ejemplo, corriendo “antonja” a “antoje”. Participante 2 mantuvo su ritmo, aunque hizo más pausas y más marcadores como “umm” para conservar el flujo. El aumento de entonación de Participante 3 fue más evidente con ese texto con el vocabulario más avanzado. Participante 4 conservó el mismo ritmo como 620L, aunque tuvo unos errores más en cuanto a la pronunciación (en dos o tres palabras).

La última tarea fue una actividad de identificación de diferentes imágenes, para observar el dominio y las variaciones léxicos entre los cuatro participantes. Las siguientes tres fueron las imágenes que usamos.

Participantes 1, 2 y 3 utilizaron la palabra “carro” para identificar la imagen, pero el participante 4 usó “coche” en lugar de “carro.” El uso de “coche” fue resultado de las novelas que Participante 4 había visto con su abuela, en las cuales era más común el uso de “coche” que de “carro.”

Participantes 1, 2, 3, y 4 usaron “perro/perrito.” Participante 4 también presentó “cachorro” mientras que las otras participantes nomás usaron “perrito.” Participante 4 produjo “cachorro” porque había aprendido a través de un texto que se leyó en la universidad que “cachorro” es un sinónimo de “perrito.” Mientras tanto, los participantes 1, 2, y 3 no usaron “cachorro” porque ellas no sabían (o) no habían aprendido esta palabra.

En la última imagen, todos los participantes al principio dijeron “popote.” Sin embargo, Participante 4 incluyó que hay muchas palabras para describir este objeto, dependiendo del dialecto. Mencionó también palabras como “sorbeto,” “sorbete” y “pajita,” que son lo que ha escuchado usar a sus amigos en lugar de “popote.”

Para analizar los resultados de las tres tareas utilicé los cuatro Proficiency Level Descriptors (PLDs) de Texas Education Agency (2024), que son: (1) principiante, (2) intermedio, (3) avanzando y (4) avanzando-alto. Con los PLDs podemos determinar los niveles de dominio del español en cada participante.

Participante 1, Eliza, una mujer de 38 años, demostró habilidades avanzadas de comprensión auditiva, ya que ella pudo entender la mayoría de los preguntas en español con mínima repetición. Cuando trataba de hablar, mostró el nivel intermedio en la expresión oral, dado que sus respuestas fueron cortas, nomás 1-2 palabras para cada una. Mientras que podía leer el texto de 620L con confianza, el aumento de errores y dificultad con el texto más complejo, muestra que está más en el nivel intermedio en sus habilidades de lectura.

Participante 2, Erica, una mujer de 33 años, realizó el nivel avanzado-alto en la comprensión auditiva, puesto que ella requería poca o ninguna aclaración. Como ella pudo producir oraciones y respuestas en español sola e incluso pudo corregir a otros como a Participante 1, sus habilidades de expresión oral se consideran avanzadas. Su habilidad de lectura también es avanzada; ella mantuvo el ritmo y la fluidez con pausas ocasionales y menos inicios falsos en comparación con Participante 1.

Participante 3, Jessica, una mujer de 31 años, exhibió una comprensión auditiva intermedia, ya que ella requería más clarificación de todos los participantes. Sus habilidades de expresión oral están en el nivel de principiante, debido a su dependencia de Google Translate para la producción, como ella no podía producir sola sin esta herramienta. Sus destrezas en la lectura la colocaron en el lado más alto de intermedio, como ella fue capaz de leer las traducciones de Google Translate y también mostró la habilidad de leer los dos textos, pero con inicios falsos y un uso de la entonación creciente para confirmar si era correcta su producción o no.

Participante 4, Bryan, un hombre de 21 años, demostró un nivel de avanzado-alto en la comprensión auditiva, como él no requirió ninguna aclaración. Su destreza de expresión oral fue avanzada, produciendo oraciones más complejas y también presentando variación dialectal, con pocos errores en su pronunciación. Como Participante 4 mantuvo su fluidez y exactitud en ambos textos (620L y 850L) con errores mínimos, su nivel de lectura se consideraba entre avanzado y avanzado-alto.

Conclusiones

Cómo aprender y mantener un idioma minoritario es un asunto muy complicado y hay muchos factores que pueden influir y combinar dentro de la experiencia de la adquisición. Estos factores incluyen, entre otros, el orden de nacimiento, el género, la región, la familia, la comunidad y el nivel de educación (Koike & Klee, 2013; Lubis, 2024; Lutz, 2006; Martínez-Milland, 2021; Parada, 2013).

Mis hallazgos mostraron que todos los participantes presentaron diferentes resultados. De los cuatro nietos, el menor nieto fue el hablante con más dominio entre los cuatro. Siendo el menor y el único hombre, contradice lo que dice Lutz (2006) sobre los efectos del género y lo que dice Parada (2013) sobre los efectos del orden de nacimiento.

Más bien, mis hallazgos se encuentran más similares a los de Lubis (2024). Aunque soy el menor y el único hombre, yo crecí con mis abuelos, contrastando con la infancia y la niñez de mis primas. Esta relación positiva influyó en mi aprendizaje y el mantenimiento de mi lengua de herencia. Está claro que yo tengo más dominio del español que mis tres primas, porque yo tenía más tiempo con mis abuelos, la iglesia, la comunidad latine y Tejas. Esto compensó por los factores de mi orden de nacimiento y mi género.

Sin embargo, es importante recordar que el dominio total de una lengua no es todo. En los resultados, se pudo observar todos sabemos español. Aunque están en diferente niveles y no pueden producir todo lo que quieran, Eliza, Erica y Jessica todavía pueden entender y comunicarse con mi abuelo.

Para mí y para muchas otras familias, los abuelos ayudan a los nietos a mantener su lengua de herencia (Lubis, 2024). Es cierto que los abuelos tienen el poder de mantener nuestro idioma. Gracias a todos los abuelos y abuelas, que han crecido y mantenido nuestro idioma por años.

Referencias

Atkin, S. B. (2000). Voices from the fields: Children of migrant farmworkers tell their stories. Little, Brown and Company.

Brown, M., & López, R. (2015). Tito Puente, mambo king / rey del mambo. Rayo.

EBSCO Connect. (2018, October 26). Student guide to lexiles. News & information. https://connect.ebsco.com/s/article/Student-Guide-to-Lexiles?language=en_US#:~:text=Lexiles%20are%20part%20of%20The%20Lexile%20Framework%C2%AE,above%201700L%20for%20advanced%20readers%20and%20text

Koike, D. A., & Klee, C. (2013). Lingüística aplicada: Adquisición del español como segunda lengua. Wiley.

Lubis, I. S. (2024). Loving your grandparents: Family relationship in shaping language policy. Journal of Language Studies, 24(4), 62–79. https://doi.org/10.17576/gema-2024-2404-04

Lutz, A. (2006). Spanish maintenance among English-Speaking Latino youth: The role of individual and social characteristics. Social Forces, 84(3), 1417–1433. http://www.jstor.org/stable/3844446

Martínez-Milland, L. (2021, December 8). El orgullo de ser bilingüe en la Familia Milland. StMU Research Scholars. https://stmuscholars.org/el-orgullo-de-ser-bilingue-en-la-familia-milland/

Melo-Pfeifer, S. (2014). The role of the family in heritage language use and learning: Impact on heritage language policies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 18(1), 26–44. https://doi.org/10.1080/13670050.2013.868400

Parada, M. (2013). Sibling variation and family language policy: The role of birth order in the Spanish proficiency and first names of second-generation Latinos. Journal of Language, Identity & Education, 12(5), 299-320. https://doi.org/10.1080/15348458.2013.835572

Texas Education Agency. (2024). TELPAS proficiency standards. https://tea.texas.gov/student-assessment/student-assessment-results/telpas-proficiency-standards#:~:text=Proficiency%20level%20descriptors%20(PLDs)%20describe,TELPAS%20Proficiency%20Level%20Descriptors

United States Census Bureau. (2020). Texas: Hispanic or Latino, and not Hispanic or Latino by race. Decennial Census. https://data.census.gov/table/DECENNIALCD1182020.P9?g=040XX00US48

United States Census Bureau. (2023). Language Spoken at Home. American Community Survey. https://data.census.gov/table/ACSST1Y2023.S1601?g=040XX00US48