Hace más de 30,000 años había flautas hechas de huesos y marfil (Both, 2009), y el siglo VIII fue cuando los Cantos Gregorianos se hicieron la musica oficial de la Iglesia Católica, combinado el lenguaje – el latín – con la música (Hayburn, 1952). Desde ese punto y hasta ahora, la música y el lenguaje han estado conectados. También hemos observado a niños que aprenden la música y las lenguas desde la infancia. Esto nos importa porque la manera en que se enseña la música se puede ver muy similar a cómo se enseña un idioma, especialmente cuando los que los aprenden son bebés o niños pequeños. En este articulo vamos a descubrir las conexiones que el aprendizaje de la música y la adquisición de las lenguas tienen entre ellos.

La forma en que se aprende el primer idioma ocurre muy temprano durante el Periodo Crítico (Koike & Klee, 2013). En este periodo de la infancia y la niñez, se aprenden muchas cosas sin esforzarse, y una de esas cosas, junto con la lengua, puede ser la música y los instrumentos. En los primeros años un bebé requiere input verbal para aprender idiomas, lo que significa escuchar a las personas hablar para que el bebé pueda empezar a crecer ese dominio (Koike & Klee, 2013). Lo mismo se puede ver con la música. En la primera etapa de la niñez (la edad de 1, 2 o 3 años) sería difícil para un niño poder tocar un instrumento, pero sí se pueden empezar a crear esos dominios por exponer a los bebés a la música (Kendall, 1996). Adicionalmente, es probable que los infantes reciban información de ritmos durante el tiempo prenatal; esto puede pasar cuando la madre canta durante el embarazo (McMullen & Saffran, 2004). ¡También los estudios han notado que un bebé de 8 meses hasta puede notar cambios a una melodía (Trainor & Trehub, 1992)!

Un paralelo que me interesa mucho se encuentra en algunos estudios que se les hicieron a los infantes, en que estos podían notar la estructura de lenguaje y musica. Hirsh-Pasek et al. (1987) notaron que los bebés prefiere oír pausas en el habla solo después del fin de una cláusula gramatical. Los bebés solo pueden notar esto cuando el habla viene dirigido hacia ellos, usando la variedad de lenguaje conocida como el maternés (Kemler Nelson et al., 1989). Se notó algo similar con la música, en unas investigaciones en que los infantes escucharon extractos de los minuetos de Mozart. Lo que notaron con esos estudios fue que los bebés prefieren oír pausas al final de las frases musicales, y no durante una frase (Jusczyk & Krumhansl, 1993; Krumhansl & Jusczyk, 1990). Aunque no han analizado si estos dos fenómenos están conectados, se nota que estos dos dominios – el lenguaje y la música – tienen paralelos entre pausas y lo que los infantes esperan y prefieren oír (McMullen & Saffran, 2004).

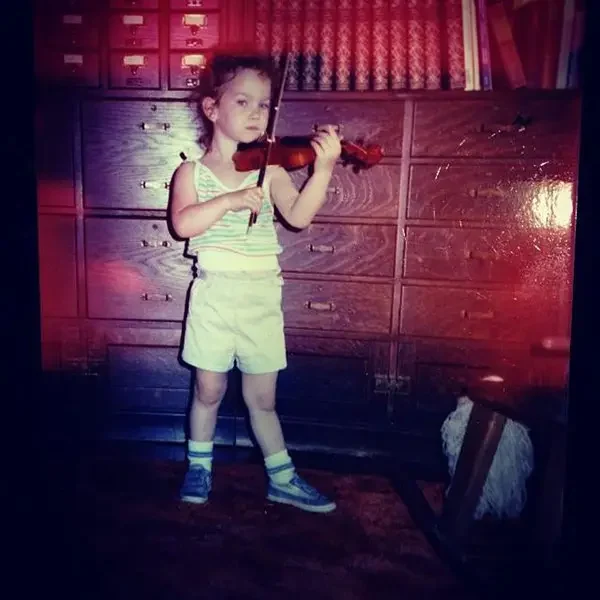

En el aprendizaje de una segunda lengua, hay muchos métodos para aprender. Uno es el Método Directo, que dicta que la enseñanza de la segunda lengua debe ocurrir naturalmente por hablar y escuchar, como aprendió uno la primera lengua (Koike & Klee, 2013). Hay un método de aprendizaje de instrumentos que se llama el Método Suzuki que es muy similar en el aspecto de que se aprende como si fuera la primera lengua (Kendall, 1996). Este método empezó con Shinichi Suzuki, en 1930, y típicamente se usa con los instrumentos de cuerda, como el violín o el violonchelo, o con el piano. La meta de enseñanza es que los niños aprendan a tocar instrumentos a un nivel alto, y se enseña como si el instrumento fuera una lengua nativa (Kendall, 1996). Típicamente los niños empiezan a escuchar música desde el nacimiento, y a los 2.5 años hasta los 3 años (una porción del tiempo crítico de adquisición de lenguas, según Koike y Klee, 2013) empiezan a tocar instrumentos. Aprenden por escuchar al instructor tocar (esto es como el input del “idioma”). Se aprende a tocar el instrumento antes de aprender a leer partituras de música (igual de como un niño aprende a hablar antes de leer en su primera lengua). Igual como en el aprendizaje de una lengua, la presencia de los padres son un elemento muy importante de este método de aprendizaje de instrumento, porque apoyan el ensayo del niño en la casa (Kendall, 1996). Algo que se ve en el Método Suzuki es que los niños tocan y toman cursos juntos cuando están aprendiendo (como en lenguas es importante estar y hablar con grupos de su edad). Y como en el Método Directo la desventaja es que no se enfoca tanto en leer (Koike & Klee, 2013), en el Método Suzuki, no se aprende a leer partituras de música hasta cuando el niño ya tiene un buen entendimiento del instrumento (Kendall, 1996).

Más conexiones entre la lengua y la música se pueden ver en los procesos de cognición. Con respecto a la capacidad que se requiere en cuanto a la cantidad de palabras en un idioma y melodías de música, hay miles de que se tienen que acordar para llegar a dominar o un idioma o un instrumento (Jackendoff, 2009). Otra conexión es el control fino de la voz y la boca, en el canto y en el habla, y el control muy preciso de las manos, en los instrumentos y en las lenguas de señas (Jackendoff, 2009). Otra conexión es la imitación de la producción vocálica de otras personas, y esto se puede observar en el hecho de que las personas del mismo lugar usan la misma jerga, o en que la música se desarrolla de manera similar en lugares que se conocen muy bien por su estilo único, como el jazz en Nueva Orleans (Jackendoff, 2009). Igual con la jerga y los géneros de musica, la creación y el desarrollo de esos dominos es algo que algunas personas tienen que hacer, para que otras personas se lo imiten, como en las nuevas palabras y frases, y los nuevos estilos de música.

En marzo de 2025, yo entrevisté al profesor de los estudios de jazz de St. Mary’s University, el Dr. Adrian Ruiz. Dr. Ruiz es un nativo de San Antonio, Texas, y es un hablante de herencia del español. Yo le pregunté sobre las conexiones entre la música y el lenguaje. Una pregunta que le hice fue, “Cuando usted está improvisando y componiendo música, ¿se siente que el lenguaje influye su trabajo?” Dr. Ruiz me respondió diciendo que sí, que él ha compuesto una variedad de canciones que tienen títulos en español. Hay dos canciones que el Dr. Ruiz le escribió a su esposa, una que se llama “Canción por mi amor” y la otra que se llama “Pensamientos de ti”. Otra pregunta fue “Siendo capaz de hablar dos idiomas, ¿eso ha impactado su habilidad de reconocer tonos de música o ritmos?” El Dr. Ruiz me dijo que aunque ahora se enfoca en el jazz, al principio de su carrera se enfocó en la música tejana. Cuando empezaba a enfocarse en la música de jazz, esas experiencias empezaron en una banda de salsa, y él pudo aprender y adquirir fácilmente los ritmos afrocubanos y afrocaribeños. Aunque el Dr. Ruiz no notó mucha conexión entre los ritmos de la música tejana y de salsa, se siente que pudo aprender estos ritmos más rápido que otros por la conexión que tiene la música con la herencia hispana que tiene él.

Aparte de eso, Patel y Daniele (2003) analizaron las conexiones entre la acentuación silábica del inglés británico y el francés de Francia. Lo que notaron fue que el inglés tiene más variedad en qué sílaba se acentúa, en comparación al francés, que tiene un sistema de acentuación más uniforme. Y lo mismo se pudo ver con las canciones de esos países, en que las canciones de Inglaterra suelen ser más acentuadas y con menos conformidad rítmica, mientras que el ritmo de la música de Francia parece más fluido y uniforme (Patel & Daniele, 2003). Esto se puede entender con respecto a lo que el Dr. Ruiz compartió conmigo, sobre las maneras en que el lenguaje influye la música.

Como ya mencioné, hemos tenido letra puesta con la música por mucho tiempo, y hay muchas culturas que lo han hecho. Las lenguas de cada cultura son muy distintas entre sí, y lo mismo se puede observar en la música de cada cultura. Hay tantos estilos de canto en el mundo conectados con muchas culturas; algunos son el canto de yodel de Suiza, el canto de sobretono (cuando un cantante crea un segundo tono mientras que canta otro tono específico – véase Vivenza, 2021) de Mongolia y Tibet, la ópera en francés, italiano, y alemán, y el flamenco de España. Aunque todos estos estilos de canto son diferentes, todos usan el lenguaje como parte de la forma (Feld & Fox, 1994). El lenguaje también ayuda a apoyar el sonido para crear algo con más sustancia, en mi opinión.

Hay personas que piensan que la música en sí es un lenguaje, porque se emplea una disposición de símbolos (Clark, 1982) y también usa un alfabeto para los tonos. Personalmente, yo pienso que la música no es un idioma, pero igual que en un idioma, en la música también hay muchas reglas que se tienen que seguir como si fuera un idioma de verdad.

Se puede notar muchos elementos compartidos entre la adquisición de un lenguaje y el aprendizaje de la música, y también en todo lo que tiene que ver con la música y el lenguaje. La música es una forma de comunicación, como cada lenguaje, y tiene su espacio en la sociedad. Hemos visto que el lenguaje influye en los ritmos de la música, que la música se puede aprender de la misma manera en que se aprende una lengua, y que las culturas tienen distintas formas de combinar los dos. Aunque se parece que la música y el lenguaje son muy distintos dominios, tienen paralelos muy interesantes.

Referencias

Both, A. A. (2009). Music archaeology: Some methodological and theoretical considerations. Yearbook for Traditional Music, 41, 1–11. http://www.jstor.org/stable/25735475

Clark, A. (1982). Is music a language? The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 41(2), 195–204. https://doi.org/10.2307/430269

Feld, S., & Fox, A. A. (1994). Music and language. Annual Review of Anthropology, 23, 25–53. http://www.jstor.org/stable/2156005

Hayburn, R. (1952). The origin, decline and restoration of Gregorian Chant and its interpretation. Christian Education, 35(4), 286–293. http://www.jstor.org/stable/41175845

Hirsh-Pasek, K., Kemler Nelson, D. G., Jusczyk, P. W., Cassidy, K. W., Druss, B., & Kennedy, L. (1987). Clauses are perceptual units for young infants. Cognition, 26(3), 269–286.

Jackendoff, R. (2009). Parallels and nonparallels between language and music. Music Perception, 26(3), 195–204. https://doi.org/10.1525/mp.2009.26.3.195

Jusczyk, P. W., & Krumhansl, C. L. (1993). Pitch and rhythmic patterns affecting infants’ sensitivity to musical phrase structure. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 19(3), 627–640. https://doi.org/10.1037/0096-1523.19.3.627

Kemler Nelson, D. G., Hirsh-Pasek, K., Jusczyk, P. W., & Cassidy, K. W. (1989). How the prosodic cues in motherese might assist language learning. Journal of Child Language, 16(1), 55–68. doi: 10.1017/s030500090001343x

Kendall, J. (1996). Suzuki’s mother tongue method. Music Educators Journal, 83(1), 43–46. https://doi.org/10.2307/3398994

Koike, D. A., & Klee, C. A. (2013). Lingüistica aplicada: Adquisición del español como segunda lengua (2nd ed.). Wiley.

Krumhansl, C. L., & Jusczyk, P. W. (1990). Infants’ perception of phrase structure in music. Psychological Science, 1(1), 70–73. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1990.tb00070.x

McMullen, E., & Saffran, J. R. (2004). Music and language: A developmental comparison. Music Perception, 21(3), 289–311. https://doi.org/10.1525/mp.2004.21.3.289

Patel, A. D., & Daniele, J. R. (2003). An empirical comparison of rhythm in language and music. Cognition, 87(1), B35–B45. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(02)00187-7

Trainor, L. J., & Trehub, S. E. (1992). A comparison of infants’ and adults’ sensitivity to Western musical structure. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18(2), 394–402. https://doi.org/10.1037/0096-1523.18.2.394

Vivenza, C. (2021). Understanding the mechanics of overtone singing. StMU Research Scholars. https://stmuscholars.org/understanding-the-mechanics-of-overtone-singing/

Me gustaría dar las gracias a la Dra. Peace por ayudarme con este artículo con ideas y con revisiones, al Dr. Ruiz por darme su tiempo y dejarme entrevistarlo, y a mis padres por apoyarme siempre.