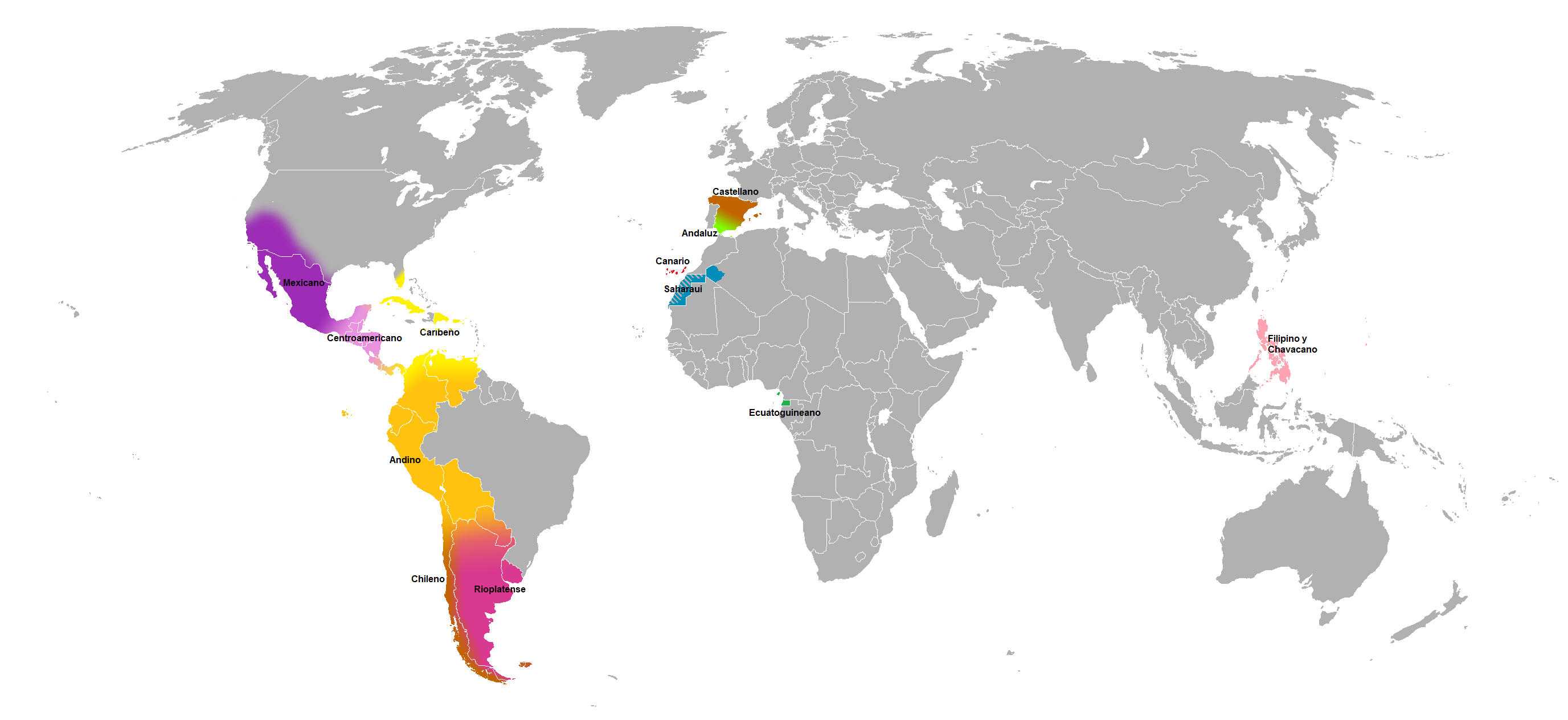

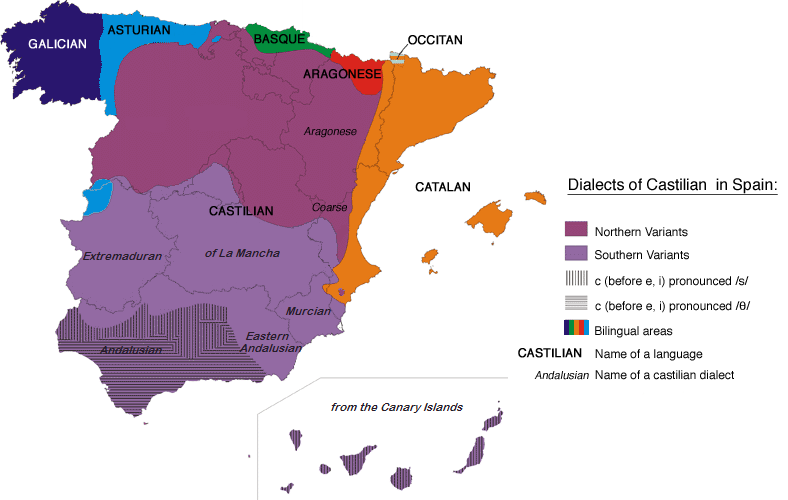

El español es una lengua extremadamente diversa, hablada en más de 20 países, la mayoría de los cuales se ubican en el continente de América. Cada uno de esos países tiene su propio estilo de hablar el español, con diferentes pronunciaciones y palabras únicas a ese país, pero, como sabemos, el español tiene su origen en la Península Ibérica y fue traído a América por los colonizadores españoles en el siglo XV (Lipski 1996/2014). El español del siglo XV en España ya variaba en pronunciación y léxico entre las distintas regiones de España (Henríquez Ureña, 1932), lo que hace surgir la pregunta: ¿Qué región de España influenció más en el desarrollo del español de América? ¿Acaso fue la región de Castilla en donde se encontraban los mayores centros de poder, o Andalucía la región de marineros con acceso al Atlántico? Si tu respuesta a esta pregunta es Andalucía, eres un andalucista y estás a favor de la teoría andalucista; por el contrario, si tu respuesta es Castilla o ninguna, eres un antiandalucista y estás en favor de la teoría antiandalucista.

Una de las discusiones más fervientes sobre este tema fue la que originaron Pedro Henríquez Ureña (1921, 1925, y 1932) con su posición antiandalucista y Leopold Wagner (1920/1924, 1927) con su posición andalucista. Estos dos hombres abrieron las puertas a un tema que ya estaba atrasado de tener una discusión seria, pero a nuestros dos protagonistas se les fue un poco el tema por las manos, pues Lipski (1996/2014) se refiere a esta discusión como una polémica.

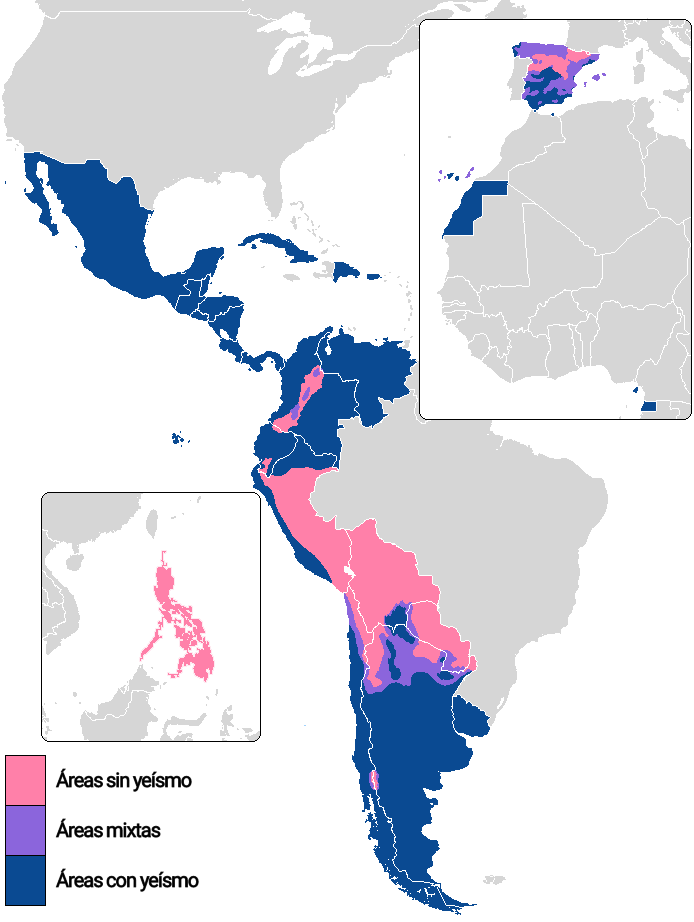

Algunas de las características del español de América que se cree que este posee por influencia andaluza, referidos también como los andalucismos de América son: la elisión (o la no pronunciación) de la “s” final, o su cambio a un sonido aspirado en frente de ciertas consonantes. Un ejemplo de esto se da en la pronunciación [mihmo] de la palabra mismo. Otro ejemplo es la aspiración de la “r” antes de una consonante; un ejemplo de este fenómeno es la pronunciación [kahne] de carne. La conversión de la “r” final a una “n” que sigue una aspiración sorda: venir se pronuncia [benihn]. La ausencia del fonema /θ/: “casa” y “caza” se pronuncian igual, este no con /θ/ sino con /s/, que es un fenómeno conocido como seseo. Por último está el yeísmo, en que “cayó” y “calló” se pronuncian igual, con el fonema /ʝ/ (Wagner, 1927).

La teoría andalucista es una teoría muy antigua; se ha creído por lo menos desde el siglo XVIII. Esta teoría dicta que el español de América fue por lo menos influido por el español del sur de España, más concretamente Andalucía, aunque hay quienes incluyen a Extremadura en esta categoría del sur peninsular. Esta teoría es fuertemente apoyada por la creencia que los primeros y la gran mayoría de los colonizadores que llegaron a América fueron de Andalucía, ya que Andalucía es una de las regiones con acceso al océano Atlántico y posee los puertos más importantes de España. Por esto resulta lógico pensar que la mayoría de los colonizadores serían originarios de esta región; sin embargo, no todos creen en la veracidad de esto. Por ejemplo, Henríquez Ureña considera que la hipótesis que dicta que la mayoría de los colonizadores fueron andaluces carece de fundamento sólido, pues para él los datos no apuntan a que la mayoría de los colonizadores fueran andaluces (1932).

La oposición a la influencia del español de Andalucía en América ha dado hincapié a la teoría antiandalucista. A su vez también existen otras teorías que proponen explicar los fenómenos andaluces en el español de América ya mencionados, como sabemos existen las teorías andalucista, y antiandalucista, pero también existen la teoría de los puertos, creada por Lipski (1996/2014) (el Dr. Lipski no nombra a su teoría, pero para facilitar la comunicación en este artículo se le va a llamar la teoría de los puertos) y la desdeñada teoría climática que surgió en la conversación entre Henríquez Ureña y Wagner. Por supuesto, estas no son las únicas teorías que intentan explicar el andalucismo de América, pero son las que se encontrarán en este artículo.

Aunque la autoridad más grande de la teoría antiandalucista se le es otorgada a Henríquez Ureña, él no fue el primero en negar la influencia del español de Andalucía en el español de América. En su artículo, “Para el conocimiento del español de América” (1893/1940), originalmente publicado en una revista alemana, Lenz ya estaba en contra de la influencia del español de Andalucía sobre el español de América, pues consideraba que se necesitaban más investigaciones para afirmar que los colonizadores efectivamente venían en su mayoría del sur de España. Tampoco estaba demostrado que la pronunciación andaluza actual fuera la misma a la de los tiempos de la colonización. En sus propias palabras, “como criterio provisional, tengo por muy probable que los colonizadores del Nuevo Mundo vinieron, mezclados en proporciones análogas, de todas las provincias de España” (Lenz, 1893/1940, p. 214). También Cuervo compartía la opinión del origen de los colonizadores españoles. “Toda la península dio su contingente á (sic) la población de América” (1901, p. 42).

Cuervo fue especialmente importante para Henríquez Ureña en su posición antiandalucista. “La alta autoridad de Cuervo ha puesto en la balanza todo su peso en contra de la idea” (Henríquez Ureña, 1925, p. 117). Henríquez Ureña y varios consecuentes filólogos antiandalucistas utilizaban la autoridad de Cuervo para defender sus ideas antiandalucistas, y aunque efectivamente Cuervo compartía ideas antiandalucistas este era más bien neutro en su posición. Así dice Guitarte en su estudio Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica sobre el andalucismo de América: “la verdad es que Cuervo nunca refutó la teoría del andalucismo del español de América, ni se opuso a ella, y el afirmarlo ha sido un espejismo de Henríquez Ureña que tuvo la fuerza de arrastrar tras sí a filólogos de la valía de Kuhn, Malmberg y Silva Neto” (1959, p. 37). Ahora, aunque la posición de Cuervo sobre la teoría andalucista haya sido a lo menos exagerada por filólogos antiandalucistas, esto no le resta mérito a los argumentos antiandalucistas, y deberían de examinarse desde un punto de vista objetivo, aunque como siempre con cautela.

La teoría andalucista, cuya autoridad en este artículo se le otorga a Wagner, es una teoría que dicta que el español de América ha sido influenciado por el español del sur de España. Este grupo sud-español está compuesto por la antes mencionada Andalucía, pero también está incluida Extremadura, aunque esta última es controversial. Henríquez Ureña argumenta que Extremadura se suma lingüísticamente a Castilla y resalta que Extremadura no es meridional, pero menciona que el contacto y analogía con las provincias andaluzas se reduce solamente al sur de Badajoz (1925). Wagner, en su definición del español sud-español, incluye a Andalucía y el sur de Extremadura, no la menciona por nombre, pero podemos asumir que se refiere a la provincia de Badajoz, porque esta se encuentra en la parte sur de Extremadura (1927).

Wagner no está de acuerdo con que Andalucía influenció en toda América; él limita la influencia andaluza a las siguientes regiones de América: Chile, el interior de Argentina, las Antillas, la costa de Venezuela, la costa de Colombia y la costa de México. Las características fonológicas de estas regiones que se cree son por influencia sud-española son la reducción de la “s” final de sílaba, la aspiración de la “r” final de sílaba, la conversión de la “r” final a una “n” alveolar relajada seguida de una aspiración sorda, el seseo y el yeísmo (Wagner, 1927).

Hablando de México, Wagner menciona, “Pero en cuanto uno se acerca a la costa atlántica, al punto nota el acento andaluz” (1920/1924, p. 57). Mención que Henríquez Ureña criticó: “Es aventurar demasiado: ningún español diría tal cosa” (1925, p. 119). Wagner se defiende citando a Navarro Tomás. “El hecho es que el oído español puede confundir a un hispanoamericano con un extremeño o andaluz, pero no, por ejemplo, con un asturiano, castellano o aragonés” (Navarro Tomás, 1918, citado en Wagner, 1927, p. 27). Y clarifica, “Claro está que nadie ha dicho, ni dirá, que el dialecto hablado en las tierras bajas de América es exactamente idéntico al andaluz o a algún dialecto de Andalucía. Pero no se puede negar tampoco que haya mucha semejanza” (Wagner, 1927, p. 28).

Wagner propone que la razón por la que las tierras bajas – Chile, el interior de Argentina, las Antillas, las costas de Venezuela, Colombia y México – exhíben más andalucismos es porque estas tierras fueron pobladas más densa y rápidamente en los primeros dos siglos de la conquista. Por el contrario, en las tierras que no exhíben tales andalucismos – los interiores de México, Venezuela, y Colombia, también en Perú, Ecuador, Bolivia, y América Central – la colonización y conquista fueron más lentas, causando que el español se esparciera más lento y hubiera más oportunidad de mestizaje (Wagner, 1920/1924).

La teoría antiandalucista, como sabemos, es la oposición directa a la teoría andalucista. Los que apoyan la teoría antiandalucista no creen que los andaluces formaran la mayoría de los conquistadores; los antiandalucistas consideran que todas las regiones de España contribuyeron a la conquista de tal manera que los andaluces no hubieran podido tener tan gran influencia sobre el español de América (Lenz, 1893/1940).

Con respecto al sonido que hace la “s”, Henríquez Ureña en su posición antiandalucista explica, “De los cuatro sonidos sibilantes que existían en la época de la conquista, América hizo uno solo, s… en cambio, Andalucía hizo dos, s y z, el zezeo (sic), y sus habitantes se inclinan…ya al uno, ya al otro. El zezeo andaluz no tiene paralelo en el Nuevo Mundo. En su preferencia por la s sola, América se parece, no a Andalucía, sino a otras regiones españolas: Vasconia, Cataluña, Valencia” (1925, p. 118).

En cuanto al yeísmo, este no solo se utiliza en Andalucía; en Castilla la Nueva también ocurre el fenómeno. En América no se encuentra el yeísmo en Colombia, Ecuador, Perú, gran parte de Chile, Corrientes y otras regiones del norte de la Argentina, en palabras de Henríquez Ureña, “Andalucía es uniforme en el uso de la y por ll; América no lo es” (1925, p. 118).

En contra del argumento de Wagner sobre la población de las costas, Henríquez Ureña opina, “De ningún modo cabe afirmar que las costas fueron pobladas antes que el interior. Así, en el caso de Méjico, el litoral del Golfo fue visitado antes que la altiplanicie central, naturalmente, pero fue poblado después: el primer gran centro de población fue la ciudad de Méjico, desde 1521” (1932, p. 128). Como argumento antiandalucista, Henríquez Ureña argumenta que “en la altiplanicie mejicana las consonantes finales no tienden a debilitarse, como en Andalucía o las Antillas, sino a reforzarse” (1932, p. 136). Las diferencias más notables entre regiones americanas y Andalucía son: en las costas de Argentina y Uruguay no existe el timbre abierto de las vocales que se escucha en Andalucía. En Buenos Aires existe una e cerrada que tiende a i y, en cambio, en La Habana se escucha una i que tiende a e. (Henríquez Ureña, 1932, p. 136).

Lipski entra en la conversación que dejaron Henríquez Ureña y Wagner años después de la muerte de estos. En su libro El español de América (1996/2014). Lipski explora las distintas clasificaciones que varios investigadores han propuesto para el español de América; por esto llega a mencionar la polémica que se dio entre Henríquez Ureña y Wagner. Lipski parece estar de acuerdo con Wagner en que el español de América en las costas o tierras bajas tiene sorprendentes similitudes con el español de Andalucía, especialmente en la pérdida de las consonantes finales (1996/2014).

Las similitudes a las que se refiere Lipski son los rasgos fonéticos ya antes mencionados, la reducción de la “s” y la “r” en posición final de sílaba, el seseo, el yeísmo, y Lipski agrega a estas similitudes la velarización de la “n” en posición final de palabram en que pan se pronuncia [paŋ] (1996/2014). En las palabras de Lipski, “No es difícil descubrir las razones de tales similitudes: en las ciudades portuarias hispanoamericanas tuvo mucha vitalidad el contacto social y lingüístico con Andalucía y las Islas Canarias, lo que aseguró la semejanza fonética con el habla del sur de España” (1996/2014, p. 62). Lipski está de acuerdo con Wagner en que las costas de América fueron influenciadas por el español de Andalucía; sin embargo, Lipski le otorga otra razón a este fenómeno, que es la relación entre los puertos de América y España. El gobierno solo permitía un puerto por colonia, por lo que las ciudades porteñas de América recibían las influencias lingüísticas andaluzas constantemente; los artesanos y mercaderes cuyo hogar de origen era Andalucía interactuaban constantemente con los americanos de las ciudades porteñas, por lo que permitía que el español de las costas no divergiera tanto del español de Andalucía (Lipski, 1996/2014).

En las tierras altas la situación fue diferente, ya que en estas tierras estaban situados los centros de poder, como lo son la Ciudad de México, Guatemala, Bogotá, Quito, etc. En España el centro de poder era por supuesto Castilla, ubicada en el centro-norte de la Península Ibérica, por lo que personas de alto poder como los representantes gubernamentales, militares, clericales y universitarios procedían de Castilla. Mas la relación entre Castilla y los centros administrativos de América no fue tan cercana (Lipski, 1996/2014). “El personal administrativo nunca constituyó un porcentaje predominante en ninguna población del interior, y los colonos de las tierras altas procedían de todas las regiones de España” (Lipski, 1996/2014, p. 62). Esto explica el porqué las tierras bajas son tan parecidas con Andalucía, mientras que las tierras altas son tan diversas entre sí y no poseen andalucismos. Para finalizar, “Es inexacto postular la ecuación tierras bajas costeras = Andalucía; capitales de las tierras altas = Castilla” (Lipski, 1996/2014, p. 63).

La teoría climatológica o la acomodación climatológica, Wagner la describe así: “La teoría climatológica no es cosa nueva en la ciencia lingüística. Se creía que los habitantes de países fríos y montañosos tendían a una pronunciación dura y rica en sonidos ásperos, y los de países de clima templado, a sonidos blandos y armoniosos” (1927, p. 30). La teoría climatológica propone que el clima influye de alguna forma en la pronunciación de la lengua, por lo que se esperaría que personas viviendo en el mismo clima tuvieran una pronunciación similar, en especial si comparten el mismo idioma, como es el caso con la pronunciación en las costas de América y Andalucía.

La teoría climatológica fue traída a la conversación por primera vez por Henríquez Ureña, hablando de las diferencias entre las tierras altas y tierras bajas. “¿Influyen en ello causas climatéricas? Nada podrá afirmarse mientras no se defina mejor la influencia del clima sobre los fenómenos fonéticos” (1925, p. 122). A lo que Wagner respondió: “Si en vastas regiones de Hispano-América se manifiestan fenómenos parecidos a los de la pronunciación sur-española, es en absoluto imposible que ello se deba a la influencia del clima” (1927, p. 31). Wagner niega la teoría climatológica, pero resalta que se ha observado que los inmigrantes prefieren asentarse en un clima parecido al que tenían en casa. Él se pregunta si no hubiera podido haber pasado algo similar en América y propone que la investigación tendría que enfocarse en esta dirección (1927). Pero para Henríquez Ureña la teoría climatológica no era un tema importante, respondiendo, “Mi afición a la ‘teoría climatológica’ es menos fuerte de lo que cree el Dr. Wagner. La mencioné en nota, muy de paso … Mi único pecado es haber traído a colación la desdeñada teoría climatológica; no me he atribuido autoridad para declararla caduca” (Henríquez Ureña, 1932, p. 134). Henríquez Ureña claramente se arrepiente por haber traído a la conversación la teoría climatológica, cuando no tiene una opinión fuerte sobre esta.

Sobre toda esta desviación en el tema con la teoría climatológica, Lipski dice:

Retrospectivamente, la teoría “climática” de la dialectología hispanoamericana fue una pista falsa, pues la lectura atenta de las afirmaciones de sus protagonistas pone de manifiesto que nadie sostuvo nunca seriamente una hipótesis tan simplista … El desprecio que han sufrido tales propuestas [la teoría climatológica], en apariencia erróneas, han oscurecido en parte la posibilidad de descubrir una legitima correlación entre la geografía de Hispanoamérica y la demografía de España” (1996/2014, p. 21).

Lipski considera que la teoría climatológica fue una pista falsa, Henríquez Ureña y Wagner no dieron una opinión sobre esta ni la consideraron como una posible razón para explicar los andalucismos de América seriamente. La teoría climatológica en esta conversación fue un breve pero significativo desvío en el camino para encontrar una verdadera explicación para los andalucismos de América.

Este argumento entre Wagner y Henríquez Ureña sobre los andalucismos de América ha sido referido como una controversia o incluso polémica, pero sin duda sirvió para fomentar próximas investigaciones que proponen explicar los andalucismos de América. Puede que no tengamos una explicación clara del porqué. Parece haber una relación entre las costas de América y Andalucía, y la explicación de los puertos que provee Lipski es una de las más aceptadas. Sin la discusión entre Wagner y Henríquez Ureña sobre el andalucismo de América, tal vez Lipski nunca hubiera propuesto una explicación para este curioso fenómeno de la lingüística hispanoamericana.

Referencias

Cuervo, R. J. (1901). El castellano en América. Bulletin Hispanique, 3(1), 35–62. https://doi.org/10.3406/hispa.1901.1247

Guitarte, G. L. (1959). Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica sobre el andalucismo de América. Thesaurus, 15(1, 2, y 3), 20–81.

Henríquez Ureña, P. (1921). Observaciones sobre el español de América. Revista de Filología Española, 7, 357–390.

Henríquez Ureña, P. (1925). El supuesto andalucismo de América. Cuadernos, 1, 2, 117–122.

Henríquez Ureña, P. (1932). Sobre el problema del andalucismo dialectal de América. Hernando.

Lenz, R. (1940). Para el conocimiento del español de América (A. Alonso & R. Lida, Trans.). In R. Lenz, A. Bello, & R. Oroz (Eds.), El español en Chile (pp. 211-259). Universidad de Buenos Aires. (Original work published 1893)

Lipski, J. M. (2014). El español de América (S. Iglesias Recuerdo, Trans.). Ediciones Cátedra. (Original work published 1996)

Wagner, M. L. (1924). El español de América y el latín vulgar (C. M. Grünberg, Trans.). Instituto de Filología, 1, 1, 45–86. (Original work published 1920)

Wagner, M. L. (1927). “El supuesto andalucismo de América” y la teoría climatológica. Revista de Filología Española, 14, 20–32.

I want to acknowledge Dr. Peace for inspiring me to learn more about this topic and write an article on it. And I would also like to thank Ms. Duesterhoeft for helping me find the sources for the article.